床の間と掛軸の再発見 — 茶の湯空間における新たな対話を求めて

そもそも、床の間に掛けるべきものとは何か?

この問いについて書家の根本知さん(昨年、大河ドラマ「光る君へ」の題字、書道指導を務められた)と語り合ったのは5〜6年前のこと。そのテーマをきっかけに、私は「床の間とは何か」「そこに掛けるべきものは何か」という根本的な問いを深く考察したいと思うようになりました。

原点回帰 -床の間への問いかけ

昨年、根本さんに『床の間の思想』という題目で全10回の講座を開催していただきました。その内容は極めて学術的でありながら実践的なものでした。そのタイミングに大学の先生に就任されたこともあり、講座の質の高さにも納得がいきます。私自身、講義には全神経を集中させ、録画を繰り返し視聴して理解を深めました。これほど一つのテーマに没頭し、探究した経験は稀有なものでした。

※この講義内容を書籍にされるそうなので、気になる方はお楽しみに!

伝統と革新の間で -現代茶人の試行錯誤

「南方録」によれば、千利休は「墨蹟を第一とす」と述べたとされています(南方録の真偽については議論がありますが)。そのため今日の茶会でも、高僧や歴代宗匠の墨蹟を掛けることが主流となっています。この伝統は確かに重要です。

しかし、現代を生きる茶人もこのままでいいのでしょうか?私自身も、これまで「現代アート」などを掛軸代わりに用いてきました。これも一つの解ではありますが、さらに新しい解釈から自分らしい正解を得たいと考えていました。

一年間「床の間の思想」というテーマと向き合い、「床の間」と「掛軸」の起源や変遷、茶の湯における役割について深く学びました。

二項対立を超えて -不二法門の教え

講座で最も印象に残ったのは「不二法門」という維摩経の教えです。

「裏」と「表」

「白」と「黒」

「有る」と「無い」

不二法門とは、二元的に見える対立構造も根源は一つであるという仏教の深遠な思想です。私たちは日常的に物事を「善悪」「美醜」「正誤」といった二項対立で判断しがちですが、不二法門の視点ではそれらの対立を超越し、根源的な一なる真理へと還元されます。

たとえば、「有る」と「無い」という相反する概念も、実は互いに依存し合い、どちらか一方だけでは成り立ちません。「有る」ということを認識するためには「無い」が必要であり、逆もまた然りです。このように、一見対立する二つの概念も、実は表裏一体、不可分の関係にあるのです。

維摩経では、維摩居士が「沈黙」によって不二法門を説いたとされます。言葉で二元性を超えた真理を語ろうとすること自体が矛盾を含むため、その沈黙こそが最高の教えだったのです。

この視点に立脚するならば、掛軸についても従来の「正統」「非正統」といった二元的枠組みや規範的価値判断から脱却し、茶の湯における掛軸の役割とは何か?単なる装飾ではなく、対話と思索を促す媒体として、その根源的な存在意義を再考する必要があるのではないでしょうか。

床の間の本質を -押板から現代へ

不二法門の考えを踏襲するならば、「床の間」自体も必要なのでしょうか?

床の間の原点を遡れば「押板(おしいた)」という置き床のようなものに行き着きます。押板とは、鎌倉時代から室町時代にかけて寺院や武家の住宅で使われていた、仏壇や飾り棚の役割を果たす簡素な板のことです。当初は部屋の隅に置かれた一枚の板に過ぎず、そこに経典や仏像、花などを供えていました。これが時代と共に発展し、やがて壁面に固定された「床」へと変化し、さらに装飾性を増して今日の「床の間」へと進化したのです。

つまり、床の間の起源は極めて実用的かつ簡素なものであり、現在のような格式ばった空間ではなかったのです。この原点に立ち返れば、床の間もまた固定された形式にとらわれる必要はないはずです。

裏千家には「今日庵」という約二畳の茶室がありますが、床の間はなく「壁床」(壁に鍵だけが打たれ、そこに軸を掛ける簡素な形式)が採用されています。注目すべきは、床の構造を極限まで簡略化しながらも、掛軸を掛けるという行為自体は保持されている点です。これこそ形式を洗練化した本質と言えないでしょうか?

新しい掛軸の概念 ~対話が織りなす茶会

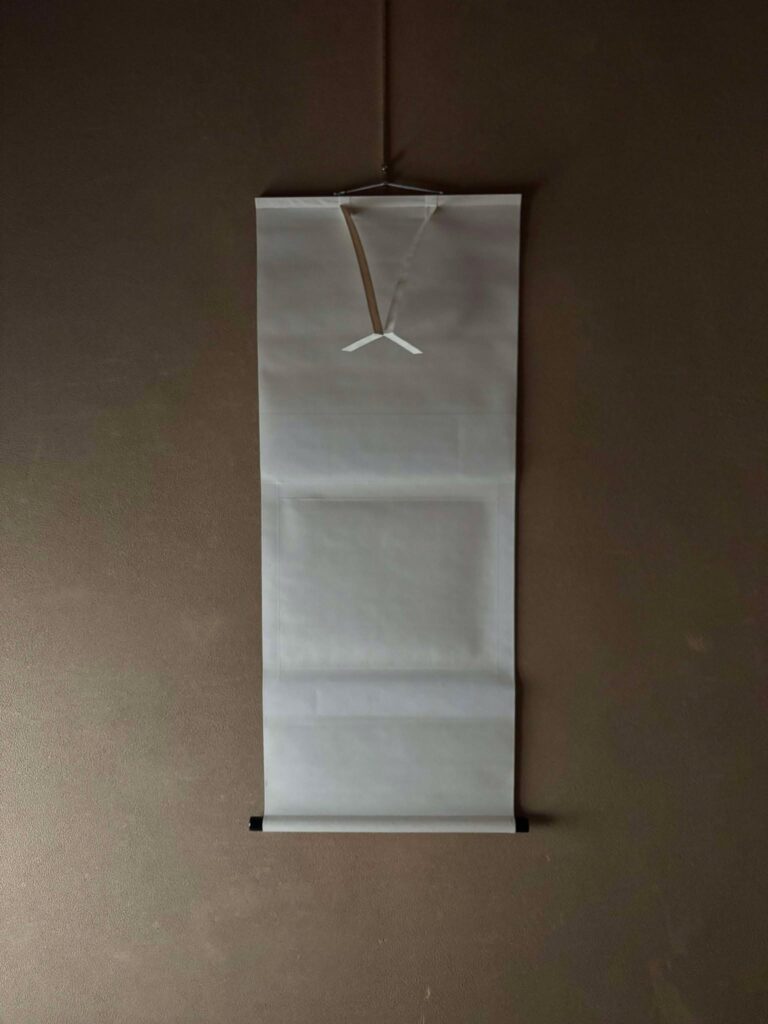

床の間の意義を考えると共に、そこに掛ける「掛軸」について思考を重ねなければいけません。まず結論を申し上げることになりますが、現時点で私がたどり着いた答えとなる掛軸がこちらです。

この掛軸を茶席で披露した際、実に多様な反応が寄せられました。

「これは完成前の作品なのか」

「目に見えない墨跡や意匠が施されているのか」

「特定の視点や心境でなければ見えないか」

この問いかけの数々は、単なる疑問を超えて、鑑賞者それぞれの美意識や精神性を映し出す鏡となりました。

従来の墨蹟や現代アートを掛けた時とは明らかに異なる反応です。これらの戸惑いや問いかけを含む多様な反応こそ、私が求めていたものでした。

近年、「大寄せ茶会」という一席に多くのお客様が参加する形式が広く行われています。(コロナによってこの形式も改変を余儀なくされたのも、何か因果を感じます。)このような場では説明が最小限でも茶会は滞りなく進行し、会話も自然な流れで展開します。しかしながら、この新たな掛軸を空間に展開すると、茶会の様相は一変します。参席者の内面から湧き上がる多様な解釈と問いかけが、茶席の中心的な要素として浮かび上がるのです。その結果、交わされる対話はより本質的で深遠なものかつ精神性を共有する貴重な時間へと変容します。

振り返ってみれば、これは利休が大切にしていた茶の湯の本質に立ち返る試みとも言えるでしょう。時代と共に茶会の形式は変化し、より整った形で執り行われるようになりましたが、その過程で床の間や掛軸が本来持っていた対話を生み出す力が薄れてきたのかもしれません。その意味では、この提案は新しいというよりも、原点回帰の側面を持っています。新しさと古さが循環するという考え方自体が、不二法門の教えと響き合うのではないでしょうか。

最後に、この掛軸が具体的に何であるかについては、ここでは明かしません。それを伝えてしまうことは、この文章で探求してきた「対話を生み出す場」としての床の間の意義を損なうことになるからです。興味をお持ちの方は、ぜひ実際に私の茶席にお越しいただき、ご自身の目で確かめていただければ幸いです。

掛軸

銘 不二

表具師 岸野 田

この作品では、通常は本紙(掛軸の主要部分)を支えるために裏面で使用される和紙を前面に配置することで、従来の表と裏の関係性を反転させています。さらに、伝統的には裏方として認識されてきた表具師を一人の創作者として表舞台に位置づけています。何も記されていない空白という「無」の状態が、逆説的に書という行為を超越した「有」の境地を表現した掛軸です。

この記事の編集は「Claude 3.7 Sonnet」を活用しました。(文章の原文はすべて自信にて作成しております。笑 本当に便利な時代になりましたね。お抱えの編集者がいるかのようにみるみる文章が洗練されていきました)